アイティメディアの運営メディアの中には、様々な製品の製造業界に向けた情報発信を行うものがあります。どのメディアも、技術の解説や最新の動向の情報提供によって、製造業界に貢献しています。それらのメディアの運営にあたるのが、産業テクノロジー編集統括部に所属する編集記者たちです。

この記事では、アイティメディアの産業テクノロジーメディアを牽引するマネージャーとスペシャリストへのインタビューを通して、メディアの現在と今後の展望をお伝えします。インタビューに登場するのは、BtoBメディア事業本部 メディア本部 産業テクノロジー編集統括部から、統括部長の竹本達哉、統括編集長の三島一孝、エレクトロニクス編集部長の村尾麻悠子です。聞き手は人事の大塚です。

――まずは自己紹介も兼ねて、皆さんの担当業務とキャリアを教えていただけますか。

竹本: 産業テクノロジー領域の5つのメディアを統括し、各メディアの編集記者が目標を達成できるように環境を整える役割を担っています。また5つのメディアの事業責任者として、売上を拡大できるよう、事業戦略に沿った成長を進めていく立場でもあります。

キャリアとしては、新卒で電気系の業界紙企業に入社し、記者や広告営業などを経験しました。そこからアイティメディアに転職し、一貫して製造業界のメディアに携わっています。

三島: 製造業エンジニア向けメディア「MONOist」の編集長として、モノづくりの現場に寄り添った情報発信で、日本の製造業を盛り上げることを目指しています。また産業テクノロジーメディア全体の統括編集長として、メディア間の連携やノウハウ共有を促進しています。

新卒で竹本さんと同じ業界紙企業に入社し、2社の転職を経て、アイティメディアに入社しました。入社後は「MONOist」に携わった時間が長いです。

村尾: エレクトロニクス編集部長として、「EE Times Japan」「EDN Japan」の2つのメディアを運営しています。いずれも、電子機器の設計者に向けて、半導体などの電子部品に関する情報提供を行うメディアです。

私は、新卒ではメディアとつながりのない企業に就職しました。その後、「EDN Japan」のアシスタントから記者になり、メディアの譲渡に伴ってアイティメディアに移籍しました。

――アイティメディアの産業テクノロジーメディアの中核を担っていただいているんですね。読者に向けて、それぞれのメディアの特徴を紹介していただけますか。

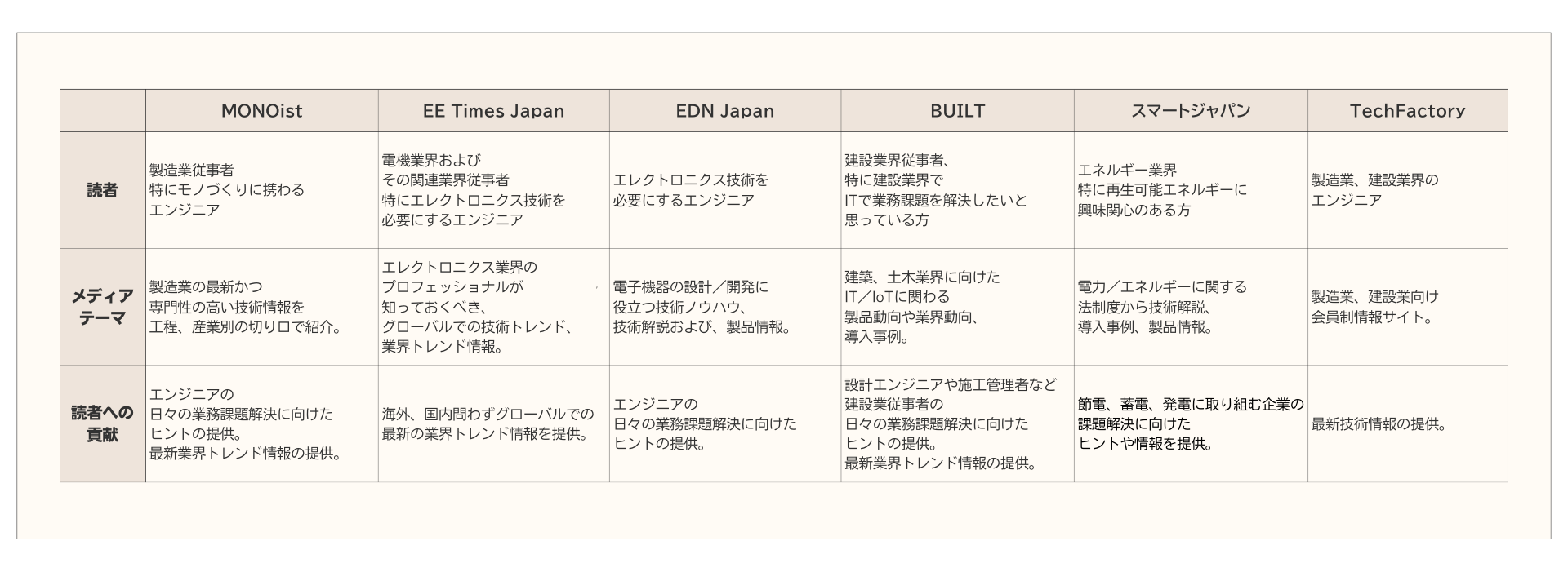

竹本: アイティメディアの産業テクノロジーメディアは、全部で6つあります。図にして説明しますね。

製造業・建設業に不可欠な存在となり、ともに成長する

――ありがとうございます! 産業テクノロジー領域のメディアを説明していただいたところで、これらのメディアの未来についてもうかがいたいと思います。皆さんが持っている目標を教えてください。

竹本: 自社メディアが製造業・建設業にとって不可欠な存在となり、業界の成長とともにメディア自体も拡大していくことを目指しています。この目標は、三島さんや村尾さんを始め、編集統括部全体で共有しています。そして実現のために、業界にとって価値ある情報発信を続けていきたいですね。もっと取り上げるべき情報はあると考えているので、現状に留まらず、さらに規模を大きくしたいです。

三島: 自分たちが情報発信することで業界が正しい方向に進み、その業界にいる企業が成長すれば一番うれしいですね。そのためには産業テクノロジー領域のメディアとして、存在感をさらに強くしたいと考えています。製造業界では、先行する紙媒体のメディアがニーズを細かくカバーしていることもあり、Webメディアが浸透しきっていません。そんな中、これまでは紙媒体がやっていない情報発信をすることで、個性を出してきました。ただ、今後は業界を支える役目も担い、もっと大きな役割を果たせる存在になっていきたいです。

村尾: エレクトロニクス編集部としては、日本で半導体や電子部品に携わっているニッチな読者層に役立つ情報発信を続けていきたいです。エレクトロニクス編集部のメディアである「EE Times Japan」「EDN Japan」はいずれも米国発の老舗エンジニア向けメディアで、約60年にわたる歴史を持つブランドです。日本語版は「あのメディアの日本語版」と読者に認知されている状態で始まりました。最初から固定の読者が付いている分、その読者のニーズを深掘りし、ピンポイントに情報を提供する努力をしてきました。たとえば、現在のトレンドとして注力が必要な分野と、常に重要な分野のバランスを見極める、各国版のグローバルなネットワークから得られる情報を日本の読者のためにチューニングして記事にするなどです。今後も読者のニーズを理解し、価値ある情報を発信していきます。

竹本: 産業テクノロジー領域のメディアは、アイティメディアの中でも読者層の業界と距離が近い特徴があります。ですから、情報発信を通して製造業に貢献したい思いは強いですし、将来のビジョンを考えるときも業界への貢献は欠かせない要素ですね。社内でも、業界への思いが強いと言われることが多いです。

製造業・建設業に愛着を持ち、貢献する後進を育てたい

――ここまでのインタビューでも、業界への熱意が伝わってきています!

次に、後進の育成のことを聞かせてください。アイティメディアで、産業テクノロジー領域のメディアの編集部は、編集記者の年齢層が高めという特徴があります。一方、今後は、若手の編集記者も育成していきたいとうかがっています。今後の育成について考えていることを教えていただけますか。

竹本: まず、現在の年齢層の高さについては、やりがいを持って働く編集記者が多いことの表れだと考えています。産業テクノロジー領域の編集記者は、製造業に寄り添い、恩返しをしたい気持ちがモチベーションになっている人が多いです。アイティメディアで情報発信を通じて業界に貢献できる実感が、編集記者の長期的な働きがいにつながっています。

とはいえ、部門の責任者としては、今後の製造業を支える若手編集記者へのバトンタッチも重視しています。製造業関連の他のメディアは力が落ちてきていることもあり、情報発信者を自分たちが育成して、世の中に送り込む必要があると思います。ですから、これまでの知識や経験を問わず、製造業に対して貢献したいという気持ちを共有できる人をひとりでも多く迎えたいです。

私たちのようなBtoBメディアの編集部で働くことは、質の高い情報発信によって、読者、取材先、自分たちのメディアの全てに利益をもたらす実感を得られるメリットがあります。若手編集記者には、小さな成功体験を通じて、自身の仕事が業界に役立っていると実感し、次第にその分野に愛着を持ってほしいと願っています。2023年入社の第二新卒の編集記者が、村尾さんの編集部に所属していますが、彼女にもそうした思いを持ってもらえるよう、村尾さんが育成してくれています。

村尾: 若手に対しては、個人の長所や特性をよく見て、よいところを成長させていきたいと思っています。竹本さんの話にあった第二新卒の編集記者の場合は、知的好奇心が強く、業界やテクノロジーのことをもっと知りたいと探求しようとする姿勢が長所だと思いました。そこで、面白さを実感して次の行動につながっていくようなテーマや取材先を提示することにしました。彼女は元々文章を書くことが大好きだったので、主体性を尊重しつつ、面白さを実感してどんどん記事にしたいと思ってもらえるような話題を提供できるように意識しましたね。

あとは、ばらばらの点として得た知識が、なるべく早いタイミングで線としてつなげられるような育成方針を考えました。点が線になり、業界全体への理解が深まることで、業界や自分が担当する媒体への愛着が生まれると思うからです。理解が深まるほど、仕事の面白さを実感できて、もっと知りたい、もっと伝えたいと積極的になれるのではないでしょうか。

読者にも取材先にも利益ある情報発信

――製造業への思いを共有する仲間を育てるために、強力なサポートをしてくださっているのですね!

それでは最後に、産業テクノロジー領域の編集記者職に興味を持ってくださっている方へ、メッセージをお願いいたします。

村尾: 産業テクノロジー領域のWebメディアは、好奇心を持っている人にはとても面白い職場だと思います。

先ほどお話しした編集記者から聞いた話で、自分も同じように思ったのですが、ひとつのテクノロジーの理解が深まっていくと、関連するテクノロジーにも目が向き、テクノロジーが生活を支えている様子がどんどん見えるようになります。例えば、電車の車両が故障したニュースを見て、壊れた箇所を直すことの大変さや、復旧までに尽力したエンジニアやメンテナンス担当者の苦労を具体的に想像できるんです。メディアそのものの領域はニッチですが、そこで扱う半導体などの製品が世の中で活用される最終製品に組み込まれ、社会を支えている様子が分かると、世界の見え方が変わります。それがこの仕事の醍醐味だと思います。

もうひとつの面白さは、重要な立場の人に取材する機会を早いうちから多く持てることです。製造業の会社は中小企業も多いため、社内のポジションが高い人や、製品の核に近い部分に携わっている人に取材するチャンスが多いです。そうした人たちとの関係構築や、業界知識の深耕が図れる点も、産業テクノロジー領域のメディアならではの魅力です。

三島: 産業テクノロジー領域のメディアは専門性も高く、とっつきにくい面もあるように見えますが、ひとつひとつを掘り下げると実はそれほど複雑なことはしていません。ポイントとして、分解する目線を持っていると、さらにこの仕事で活躍できるのではないかと思います。

ひとつのテクノロジーを分解して、各部分が果たしている役割を理解することで、全体の仕組みをより速く理解することができます。それは、業界や組織の理解でも同じです。業界や製品、組織の構造は複雑なことも多いですが、切り分けて役割を考え、掘り下げていけば、どんな難しい構造でも読み解いていけると思います。

製造業界に馴染みのある若い人は多くないと思いますが、最初は難しく感じられても、取材を続け考えていくことで、ひとつひとつの事象をより深く読み解けるようになります。日本のモノづくりの技術力の高さや他国にまねできないすごさをポイントごとに理解できたり、技術の実現性の判断をある程度できるようになったりするなど、世にあふれる情報を裏側まで見通すことができるようになります。そうなると、楽しさややりがいを実感できるようになるのではないでしょうか。

専門メディアは技術だけにフォーカスされがちですが、世の中の仕組みや構造に興味がある人にも向いているように思っています。

竹本: 産業テクノロジー領域のメディアで働くと、世界のコアで仕事をしている感覚を味わえます。

理由のひとつは、読者の反応が分かりやすいことです。私は新聞もWebメディアも経験しましたが、Webメディアのいいところは閲覧数がデータで分かり、SNSやメールで読者から反応をもらいやすいことです。また、この領域の場合は取材先からの記事に対するフィードバックもあるため、読者・取材先・メディアがウィン・ウィン・ウィンになっている状態の真ん中にいられます。

もうひとつの理由は、現代ではあらゆる活動がテクノロジーと切り離せないことにあります。産業テクノロジー領域のメディアは、製造業という狭い範囲のことを扱っているように見えるかもしれません。しかし、今日では何をするにも製造業が生み出した製品を使い、テクノロジーを活用することになります。環境問題や新型コロナウィルス対策のような大きな課題も、解決にはテクノロジーが必須です。製造業、そして製品のことを深く理解していると、世界がより細かく理解できるようになります。

産業テクノロジー領域の編集記者には、読者や取材先と距離が近い分、相手を思いやり、意図を汲み取ることを意識してほしいと思っています。記事を作成する際は、読者の知りたいこと、取材先の伝えたいことを理解したうえで、どちらのニーズも満たす必要があります。特別な知識や高度な文章能力よりも、まずは人と人の間の橋渡しをすること、それによって自分たちも含めてウィン・ウィン・ウィンの状態を作ることを目指して、私たちと一緒に働いてくれる方を、仲間として迎えたいです。

――ありがとうございました! 世界のコアが見えるという表現で、産業テクノロジーメディアの奥深さを改めて感じました。今後も製造業を盛り上げるご活躍を楽しみにしています!